Le pentagone (lieu réel) La salle des cartes (lieu imaginaire)

Dr

Folamour ou Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la

bombe est un cinéma qui pose question, qui amène le spectateur à s’interroger.

En regardant Dr Folamour, le spectateur est actif et en cela le cinéma devient

subversif : le spectateur réfléchit, « dialogue » avec l’œuvre. Cela est

possible en partie parce que le film surprend, diffère de notre vision

habituelle de la réalité et du langage.

Dr

Folamour ou Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la

bombe est un cinéma qui pose question, qui amène le spectateur à s’interroger.

En regardant Dr Folamour, le spectateur est actif et en cela le cinéma devient

subversif : le spectateur réfléchit, « dialogue » avec l’œuvre. Cela est

possible en partie parce que le film surprend, diffère de notre vision

habituelle de la réalité et du langage.

______AU DELA DU VRAI ET DU FAUX

Nous sommes habitués, en matière de cinéma, aux films « des gendarmes et des voleurs », dans lesquels les bons sont évidemment récompensés et les méchants se trouvent punis. Ceci vient du fait que le cinéma américain a pris une très grande ampleur en Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale, avec l’influence grandissante des Etats-Unis sur le monde et notamment sur l’Europe Occidentale. Ainsi, les westerns ont fait leur entrée en Europe, consacrant le genre des « bons contre les méchants », des « Cow-boys contre les Indiens ».

Or Dr Folamour ne respecte pas ces codes, est au-delà de ce cliché, de cette vision manichéenne, au delà du vrai et du faux. En effet, Stanley Kubrick, réalisateur de Dr Folamour ne cherche pas à définir la part de vérité de chacun dans le conflit de la Guerre Froide, ne cherche pas à favoriser un camp plutôt que l’autre. Il est au delà. Ceci se voit clairement par l’utilisation qu’il fait de l’« absurdité ». Dans Dr Folamour, tout nous surprend, rien n’est attendu, et même si la situation (Guerre Froide, conflit latent entre Américains et Soviétiques) nous semble connue, une impression de malaise se dégage par l’aspect étrange et surprenant des décors, des personnages, et même du temps.

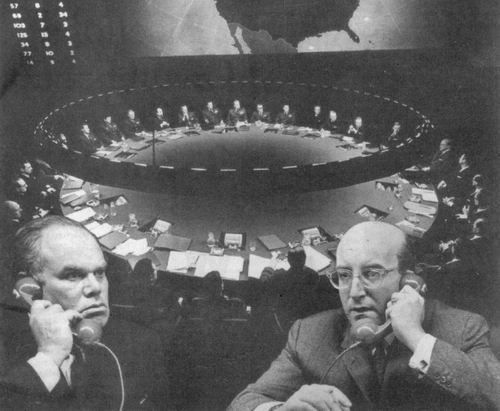

Décors abstraits

Dans Dr Folamour, les décors sont abstraits. Même s’ils nous disent quelque chose à première vue (on reconnaît les territoires cartographiés dans la Salle des Cartes), ils nous surprennent pour bien des raisons. Au sein de lieux qui existent vraiment (Le Pentagone), Stanley Kubrick glisse des lieux imaginaires (la Salle des Cartes). Tout est teinté d’étrangeté : des cartes étalées au mur jusqu’au distributeur Coca-Cola qui fournit des canettes à qui mieux-mieux. Cela peut être dû à l’utilisation du noir et blanc (alors que James Bond, réalisé un an avant Dr Folamour est en couleurs) qui change notre vision colorée de la réalité ou bien à la disposition toujours surprenante de ces objets (les cartes prennent un air futuriste, le distributeur, placé au détour d’une porte dans un bâtiment militaire, surprend).

_

Le pentagone (lieu

réel)

La salle des cartes (lieu

imaginaire)

Le distributeur de canettes (écouter l'extrait en cliquant)

Personnages-pantins

Les personnages sont des pantins. Et cela ne signifie pas seulement qu’ils

sont manipulés. On a vraiment l’impression que des ficelles tirent leurs

membres, qu’une main anonyme fait remuer leurs lèvres. Tout le jeu d’ombres

et de lumières, accentué par l’utilisation du noir et blanc met le doigt sur

cet aspect « théâtral » du film : rien n’est vrai, rien n’est fait pour

paraître vrai, il s’agit simplement d’une mascarade, d’un tour de magie.

De plus, un même acteur (Peter Sellers) joue trois rôles : cela montre bien

que rien n’est mis en place pour imiter la réalité. Kubrick se joue même d’elle

en soulignant que son œuvre est fiction, imagination, fantaisie.

_

_ _

_

Les

trois rôles de Peter Sellers:

Dr Folamour

Le

Président

L'officier britannique : Mandrake

Le Docteur

Folamour semble animé par des ficelles

« Là, le Temps n’avait pas commencé… » (Stanley Kubrick, 2001, L’Odyssée de L’Espace)

Stanley Kubrick se place au delà de tous les schémas traditionnels qui nous encombrent l’esprit (comme la vision manichéenne du monde dispensée par Hollywood avec des films à la gloire des Etats-Unis comme Apocalypse Now de Francis Ford Coppola), en laissant les limites temporelles de son film floues. Le spectateur sait, intuitivement, que la situation conflictuelle mise en place correspond à la Guerre Froide : les Soviétiques s’opposent aux Américains, il est question de Téléphone Rouge, et surtout de menace nucléaire : c’est en effet la menace nucléaire qui a « refroidi » le conflit installé entre Soviétiques et Américains, chacun ayant peur d’une riposte éventuelle du camp adverse. Les affrontements ont donc eu lieu de façon détournée : sur des territoires autres que les Etats-Unis et l’URSS, par des actions autres que les batailles armées (utilisation abusive du veto à l’ONU, paralysant toutes les décisions).

Pourtant, cette situation temporelle est mise en doute. Mise en doute par la dérision puisque les personnages parlent bien d’une Guerre Chaude. Mise en doute aussi par l’intervention d’éléments étranges, à l’aspect futuriste, comme les cartes sur lesquelles travaillent les américains au Pentagone et qui rappellent les films de science-fiction.

______ LE LANGAGE AVANT TOUT

Le langage pour lui-même

Dr Folamour nous fait nous interroger car il utilise le langage (on entend par langage autant les mots que les images) non plus au service d’une idée à défendre, d’une idée à faire passer, mais pour lui-même.

De fait, il semble, à première vue, y avoir une certaine inadéquation entre l’image et le texte : les mots n’illustrent pas l’image, les images n’illustrent pas les mots mais ont leur existence propre. Ainsi, sur un champ de bataille, dans le film, on peut apercevoir, en arrière-plan, le slogan « Peace is our profession ». Cette antithèse (qui fait immanquablement penser au « Peace is war, war is peace » de George Orwell) entre texte et image nous fait rire au premier abord mais, au fond nous intrigue. S’en suit une réflexion plus profonde, et on peut se rendre compte que ce qui portait à rire, ce qui ne faisait pas sens au premier abord est en réalité criant de vérité. C’est en effet, comme le remarque Deleuze dans Pourparlers, de l’absurdité que jaillit le sens : le but n’est pas de transmettre un message, d’illustrer le texte par les images, mais d’utiliser le langage pour lui-même.

L’utilisation générale du langage dans Dr Folamour est à l’image de ce champ de bataille sur fond de guerre pacifiste. La décision de bombarder l’URSS qui pourrait entraîner la disparition de toute l’humanité est qualifiée par le président américain de « décision assez stupide », la menace qui provoque de l’« inquiétude » (« Je suis seulement un peu inquiet »).

Le langage et la parodie

La surprise et la réflexion viennent également du fait que le langage de Dr Folamour parodie des discours réels. Il en est ainsi de la phrase d’un officier américain qui détourne Clemenceau : « La guerre est trop sérieuse pour qu’on la confie à des politiciens » (au lieu de « la guerre est trop sérieuse pour qu’on la confie à des militaires »).

D’autre part, Stanley Kubrick attribue à ses personnages des noms ridicules, enfantins, puérils ou injurieux. Il en est ainsi pour le président Mufley, le major King-Kong, l’agent britannique de la RFA Mandrake.

Le langage se tourne également lui-même en dérision, ne se prend pas au sérieux, comme le résume très bien le titre : Dr Folamour ou Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe. C’est ce qui fait toute sa force.

« La guerre est trop sérieuse pour qu’on la confie à des politiciens »

UN ART OUVERT

Dr Folamour est une œuvre d’art qui laisse une ouverture au sens, qui ne fige pas le sens, qui offre « des issues à la vie » (Deleuze) : le spectateur se sent libre de penser ce qu’il veut et n’est pas obligé d’entrer dans un modèle, de se conformer à un schéma. Cela n’est possible que parce que Stanley Kubrick refuse de jouer le jeu des habitudes, refuse de se mettre au service d’une représentation en présentant une œuvre surprenante et, au fond, absurde (sans sens prédéfini).

Refus des habitudes

Dr Folamour bouleverse nos habitudes, bouleverse nos repères. En cela, il nous offre une nouvelle vision de la réalité, une vision qui n’est

pas stéréotypée, une vision qui laisse libre cours à l’imagination et à l’interprétation. Ce refus des habitudes se voit autant dans la façon de

filmer que dans les attitudes qu’ont les personnages du film.

Stanley Kubrick a une façon particulière et originale de filmer. Peter Sellers interprète trois rôles à la fois ce qui bouleverse les habitudes

cinématographiques mais aussi nos habitudes de spectateur : il y a comme un retour au théâtre.

Le bouleversement des habitudes se remarque aussi dans les comportements des personnages. Les Soviétiques et les Américains sont tout aussi

ridicules les uns que les autres (ce qui bouleverse les clichés de l’Américain séducteur, sauveur de l’humanité et du Soviétique machine à tuer).

Les comportements ou réflexions des personnages sont absurdes : les Soviétiques sont accusés par le général américain Ripper d’empoisonner l’eau

de la terre de façon à polluer le (en fait, il les accuse de vouloir capter la force sexuelle des hommes de la Terre), les conseillers du

président des Etats-Unis font preuve d’un grand cynisme en calculant l’opération la plus « rentable » : bombarder toute l’URSS. de façon à

empêcher leur riposte n’entraînerait que « vingt millions de morts à tout casser » alors que réduire l’attaque, laissant une possibilité de

riposte, signifierait plus de cent cinquante millions de morts. D’où la réflexion du chef d’état-major au président Mufley : « pensez plutôt

aux généraux américains qu’à votre visage dans les livres d’histoire. » Ce cynisme contraste avec l’attitude traditionnelle des américains

dans les films hollywoodiens : Stanley Kubrick ne présente plus les Etats-Unis comme une nation de séducteurs.

« pensez

plutôt aux généraux américains qu’à votre visage dans les livres d’histoire.

»

« vingt millions de morts à tout casser »